電子カルテのおすすめメーカーはどこ?

電子カルテはいくらぐらいで導入できるの?

このようにお悩みではないでしょうか。

これから電子カルテの導入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテとは?

電子カルテとは、医療機関での診療記録を紙ではなくデジタルデータとして管理するシステムのことです。ここではクラウド型、オンプレミス型、ハイブリッド型という3つの主要な方式について解説します。

クラウド型

クラウド型電子カルテは、インターネット上のサーバーに患者情報を保存し、PCやタブレットからアクセスできる仕組みです。初期投資が抑えられ、院内に専用サーバーを設置する必要がないため、中小規模のクリニックや新規開業医から人気を集めています。外出先や在宅診療の場でも情報を共有できる点が大きな利点です。

一方で、インターネット環境に依存するため、通信障害やセキュリティ面のリスクが課題となります。特に個人情報を扱うため、暗号化やアクセス制限といった安全対策は必須です。クラウド事業者が提供するサポートやセキュリティ更新に依存する部分も多く、信頼できるベンダー選びが重要です。

オンプレミス型

オンプレミス型電子カルテは、院内にサーバーを設置し、内部ネットワークでデータを管理する方式です。自院でセキュリティや運用を完結できるため、情報漏洩のリスクを低減しやすく、安定した稼働が見込めます。大規模病院や高度なカスタマイズを求める医療機関に適しています。

しかし、導入には高額な初期費用と維持管理コストがかかります。さらに、サーバー保守やシステム更新を自院で行う必要があり、専門知識を持つIT担当者や外部業者のサポートが不可欠です。自由度は高い一方で、運用負担が大きい点がデメリットといえます。

ハイブリッド型

ハイブリッド型電子カルテは、クラウドとオンプレミスの利点を組み合わせた方式です。基本データは院内サーバーで管理しつつ、一部の機能やバックアップをクラウドに依存することで、利便性とセキュリティの両立を図ります。災害時のデータ保全や院外からのアクセスにも柔軟に対応できる点が特徴です。

ただし、両システムを併用するため設計が複雑になりやすく、導入コストや運用の難易度は高まります。それでも、中規模以上の医療機関や在宅医療・地域連携を重視する病院にとっては、有力な選択肢といえます。バランス型の仕組みとして今後普及が期待される方式です。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテの主な機能一覧

電子カルテには、診療の効率化や情報の一元管理を可能にする多様な機能があります。ここでは、検査結果のデータ保存、カルテへの手書き入力、シェーマ機能、レセコンとの連携、診療予約管理について解説します。

検査結果のデータ保存

電子カルテは、血液検査や画像検査の結果を自動的に取り込み保存できます。検査機器や外部検査センターからのデータを直接反映できるため、手入力による転記ミスを防ぎ、診療の正確性が高まります。また、過去のデータを時系列で一覧表示できるため、患者の経過を簡単に比較・把握することが可能です。

さらに、院内の他部門や地域医療連携においても検査データを共有でき、医師同士の診断の質を高める点が大きな利点です。一方で、大量の画像データを扱う場合にはストレージや通信環境の整備が不可欠であり、システムの選定時には処理能力も考慮する必要があります。

カルテへの手書き入力

電子カルテでは、ペンタブレットやタッチパネルを利用した手書き入力が可能です。文字入力が苦手な医師でも従来の紙カルテと同じ感覚で記録できるため、導入への抵抗を軽減できます。図や簡単なイラストをそのまま記録に残せる点も特徴で、表現の幅が広がります。

ただし、文字認識やデータの検索性という点ではキーボード入力より劣る場合があります。そのため、定型文との併用や音声入力との組み合わせにより効率化を図るケースが増えています。直感的な操作性を維持しつつ、電子化の利便性を高める工夫が求められます。

シェーマ機能

シェーマ機能とは、人体の図に対して傷や症状の位置を視覚的に記録できる仕組みです。例えば外傷の位置や皮膚疾患の広がりを図示できるため、カルテを見た他の医療従事者が直感的に理解できます。視覚情報として残すことで、言葉だけでは伝わりにくい情報の共有がスムーズになります。

また、過去のシェーマと比較することで症状の変化を容易に把握でき、経過観察や治療効果の評価に役立ちます。小児科や整形外科、皮膚科などで特に活用される機能ですが、幅広い診療科で有用性が高まっています。今後は3Dモデルなど、より高度な表現も期待されます。

レセコンとの連携

レセプトコンピュータ(レセコン)との連携は、電子カルテの導入で欠かせない機能です。診療記録から自動的に診療報酬明細書を作成できるため、請求業務の効率化と正確性が向上します。二重入力の手間を省けるため、医師や事務スタッフの業務負担が軽減されるのも大きなメリットです。

さらに、保険制度の変更や診療報酬改定にも柔軟に対応できるシステムが多く、請求漏れや誤請求を防ぐ役割を果たします。一方で、電子カルテとレセコンの仕様が異なる場合は連携に調整が必要であり、導入時には事前の適合確認が欠かせません。

診療予約管理・診療予約システムとの連携

電子カルテと診療予約システムを連携させることで、患者の来院予定や診療内容を事前に把握でき、スムーズな診療体制を整えられます。受付業務が効率化されるだけでなく、患者の待ち時間短縮にもつながり、満足度向上に寄与します。

また、予約の変更やキャンセルがリアルタイムで反映されるため、空き枠の管理が容易になり、診療スケジュールを最適化できます。最近では、オンライン予約やリマインド通知機能を備えたシステムも普及しており、患者と医療機関双方に利便性を提供しています。適切な予約管理は、医療の質と経営効率を同時に高める要素といえます。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテの費用相場

電子カルテを導入する際には、システムの種類や規模によって費用が大きく異なります。ここでは、初期費用、月額費用、そしてレセコンとの組み合わせ費用について詳しく解説します。

初期費用

電子カルテの初期費用は、クラウド型かオンプレミス型かによって差があります。クラウド型では数十万円程度から導入できるケースが多く、サーバー設置が不要なため比較的低コストです。一方でオンプレミス型は院内サーバーの構築や専用機器の購入が必要であり、数百万円規模になることも珍しくありません。規模の大きな病院ほど初期投資が高額になりがちです。

また、初期費用にはハードウェアやソフトウェアの導入に加え、スタッフへの操作研修やデータ移行作業の費用も含まれます。紙カルテから電子カルテに切り替える場合は、過去データの入力やスキャン作業に時間と費用がかかることもあります。導入計画の段階で、見積もりに含まれる内容を明確に確認することが重要です。

月額費用

電子カルテの月額費用は、主にシステム利用料や保守サポート料として発生します。クラウド型では月額数万円から10万円程度が相場で、契約するプランやユーザー数によって変動します。インターネット環境が整っていれば大規模な設備投資が不要なため、運用コストを抑えたいクリニックに適しています。

オンプレミス型では、サーバー保守やソフトウェア更新費用が必要となり、月額で数万円から数十万円程度かかるケースもあります。さらに、障害発生時のサポート体制やセキュリティ更新の有無によっても費用は左右されます。月額費用は単なる維持コストではなく、安心してシステムを運用するための投資と捉えることが大切です。

レセコンとの連携費用

電子カルテとレセプトコンピュータ(レセコン)を組み合わせて導入する場合、追加費用が発生します。レセコンは診療報酬請求に欠かせないシステムであり、電子カルテと連携させることで入力の手間を省き、請求精度を高めることができます。費用相場はクラウド型で月額1〜3万円程度、オンプレミス型では導入費用に数十万〜百万円単位が加算されることもあります。

ただし、電子カルテとレセコンを同一ベンダーから導入すれば連携コストを抑えやすく、サポートも一本化できる点がメリットです。一方で、別ベンダー同士のシステムを連携させる場合は、カスタマイズや調整が必要となり、追加費用や導入期間の延長につながる可能性があります。事前にトータルコストを見積もり、長期的な運用費も含めて検討することが求められます。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテ比較ポイント

電子カルテを選ぶ際には、単に価格だけでなく、操作性やセキュリティ、診療科への対応力など多くの要素を考慮する必要があります。ここでは、導入検討時に押さえておくべき主な比較ポイントを解説します。

初期費用・ランニングコスト

電子カルテの導入費用は、クラウド型では初期投資を抑えやすく月額課金が中心となり、オンプレミス型ではサーバー設置などで高額な初期費用が発生する傾向があります。中小規模のクリニックではクラウド型が選ばれやすく、大規模病院では自由度の高いオンプレミス型を導入するケースが目立ちます。

ランニングコストには、利用料、保守費用、セキュリティ対策費が含まれます。導入時に安価でも、長期的な維持費がかさむ場合もあるため、トータルコストを見据えた比較が欠かせません。

操作性やUIのわかりやすさ

電子カルテは日常的に使うシステムであるため、直感的に操作できるUIかどうかが重要です。入力補助機能やショートカットキーの有無、画面の見やすさは診療効率に直結します。特に、パソコン操作に不慣れな医師やスタッフが多い医療機関では、操作性の良し悪しが導入後の満足度を大きく左右します。

操作が複雑だと入力に時間がかかり、逆に診療の効率を下げてしまう可能性もあります。そのため、導入前にデモ体験や試用版を確認し、自院のワークフローに合うかどうかを見極めることが大切です。

レセコン・電子レセプトとの連携可否

レセプト業務は医療機関に欠かせない事務作業であり、電子カルテとレセコンとの連携は必須といえます。診療記録から自動的に請求データを作成できることで、入力の二重作業を防ぎ、請求精度も向上します。

同一ベンダーのシステムを利用するとスムーズに連携できますが、別メーカー同士の場合は追加のカスタマイズ費用が発生することがあります。請求業務の効率化を重視するなら、導入前に必ず連携仕様を確認しておく必要があります。

セキュリティ対策

患者情報を扱う電子カルテでは、セキュリティ対策が極めて重要です。アクセス制御や通信データの暗号化、不正アクセス検知機能の有無を確認する必要があります。特にクラウド型では、提供ベンダーがどのようなセキュリティ体制を整えているかが導入可否を左右します。

また、オンプレミス型では自院がセキュリティを管理する責任を負うため、専門人材や運用体制が不可欠です。どちらの方式でも、万一の情報漏洩や災害時のバックアップ体制を含めて比較することが求められます。

クラウド型かオンプレミス型かの選択肢

クラウド型は初期費用が抑えられ、外部からのアクセスやアップデートが容易な点が強みです。新規開業や中小規模クリニックには適しています。一方、オンプレミス型はカスタマイズ性が高く、安定稼働が期待できるため、大規模病院に向いています。

両者の中間であるハイブリッド型もあり、利便性とセキュリティの両立を図ることが可能です。導入検討時には、自院の規模や診療体制、将来的な拡張性を考慮して選ぶことが大切です。

対応診療科や専門性

電子カルテには、一般内科向けから皮膚科・眼科などの専門診療科に特化したものまで、多様なタイプがあります。例えば、眼科向けでは画像管理機能、整形外科向けではシェーマ機能の充実度が重要です。

自院の診療科に必要な機能が標準搭載されているか、追加カスタマイズが可能かを確認することが導入成功のポイントとなります。診療科に合わないシステムを導入すると、かえって使い勝手が悪くなる可能性があります。

サポート体制

導入後の運用を支えるサポート体制も比較ポイントです。障害時に迅速に対応してくれるか、24時間のサポート窓口があるか、研修やマニュアルが充実しているかなどを確認することが重要です。

特に医療現場ではトラブルが診療に直結するため、サポートの質はシステムそのものと同じくらい大切です。導入前にベンダーの対応実績やサポート範囲を調べ、自院に合う体制を提供できるかを見極める必要があります。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

おすすめのクラウド型電子カルテ比較9選

クラウド型電子カルテは、初期費用を抑えやすく利便性が高いため、多くのクリニックで導入が進んでいます。ここでは代表的な9つのクラウド型電子カルテを紹介し、それぞれの特徴を解説します。

CLINICSカルテ(株式会社メドレー)

CLINICSカルテは、オンライン診療と強力に連携できる点が特徴です。診療予約から問診、決済までワンストップで対応可能で、クリニックのDXを支援します。クラウド型のため外出先からも安全にアクセスでき、患者とのオンライン診療がスムーズに実施できます。

さらに、直感的なUIを備えており、スタッフの操作負担を軽減します。電子処方箋やレセコンとの連携機能も整っており、診療から請求までの業務を一元化可能です。新規開業クリニックやオンライン診療を積極的に取り入れたい医療機関に適しています。

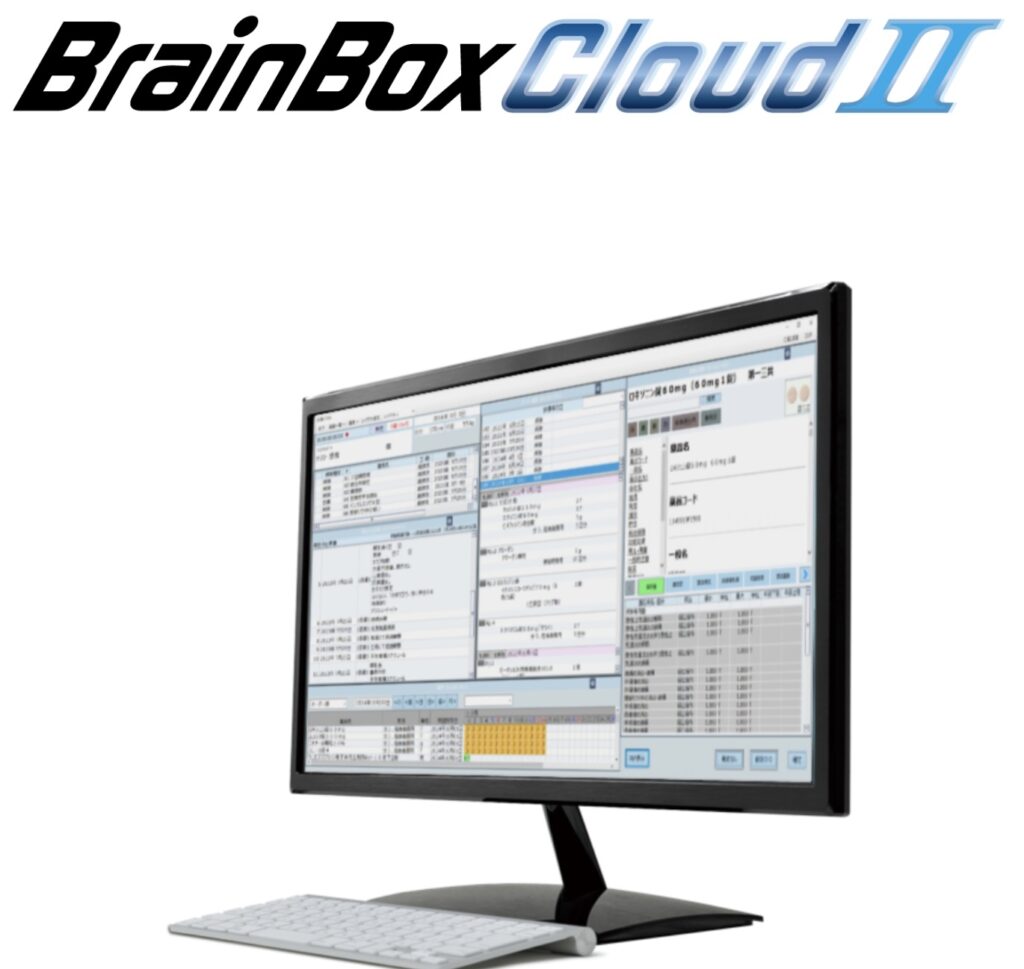

BrainBoxCloud(株式会社湯山製作所)

BrainBoxCloudは、長年培った医療機器メーカーのノウハウを活かしたシステムです。特に検査機器との連携に優れており、血液検査や生理検査データを自動的に取り込める点が強みです。検査データの一元管理により、診療の効率化と正確性が向上します。

また、シンプルで見やすい画面設計が採用されており、医師やスタッフが直感的に操作できます。さらに、クラウド型の利点を活かし、定期的なアップデートやセキュリティ対策が自動で反映される点も安心です。検査データ管理を重視するクリニックにおすすめの製品です。

Qualis(株式会社ビー・エム・エル)

Qualisは、検査会社であるBMLが提供する電子カルテで、検査データとの連携力に定評があります。外部検査結果をスムーズに取り込み、過去データを時系列で確認できるため、診療の正確性が高まります。

また、クラウド型ならではの柔軟性を活かし、複数拠点での情報共有や在宅診療にも対応可能です。シンプルなUIと安定したサポート体制により、初めて電子カルテを導入する医療機関でも安心して利用できます。検査を多く扱う内科系クリニックに特に向いています。

CLIUS(株式会社DONUTS)

CLIUSは、デザイン性と操作性に優れたクラウド型電子カルテです。直感的なUIと充実したマニュアルにより、初めてでも短期間で習熟できます。診療予約、電子処方箋、レセコン連携など機能も幅広く、日常診療を効率化できます。

さらに、クラウド型の強みを活かし、システム更新が自動で行われるため、常に最新環境で利用可能です。サポート体制も整備されており、導入後の不安も軽減されます。若手開業医や操作性を重視する医療機関に適したシステムです。

Warokuクリニックカルテ(株式会社レスコ)

Warokuクリニックカルテは、シンプルかつ低コストで導入できる点が特徴です。小規模クリニックでも導入しやすく、予約管理や検査結果連携など基本機能をしっかり備えています。特に診療効率化に直結する入力補助機能が充実しています。

また、クラウド型のため導入後すぐに利用開始でき、初期費用を抑えられます。サポート体制も整っており、トラブル時にも迅速に対応可能です。コストを重視しつつ電子カルテを導入したい医療機関におすすめです。

MAPs for CLINIC(株式会社EMシステムズ)

MAPs for CLINICは、長年レセコン市場で実績を持つEMシステムズが提供する電子カルテです。レセコンとの親和性が非常に高く、請求業務を効率化できる点が強みです。診療から会計までの業務をシームレスにつなげられます。

また、導入実績も豊富で信頼性が高く、医療現場のニーズに応じたアップデートも頻繁に行われています。既にEMシステムズのレセコンを利用しているクリニックにとっては、特に導入効果が大きいシステムです。

CLIPLA Eye(株式会社クリプラ)

CLIPLA Eyeは、眼科向けに特化したクラウド型電子カルテです。画像検査データや視力検査結果との連携に強みがあり、眼科診療に必要な機能を網羅しています。専門性に特化しているため、眼科医が使いやすい設計がなされています。

また、クラウド型の特性を活かし、複数拠点でのデータ共有や遠隔診療にも対応可能です。専門診療科向けの電子カルテを探している眼科クリニックには最適な選択肢となります。

M3DigiKar(エムスリーデジカル株式会社)

M3DigiKarは、医療情報プラットフォームを展開するエムスリーグループが提供する電子カルテです。診療データの収集・活用に強みを持ち、診療効率だけでなく経営改善にも役立ちます。

さらに、オンライン診療や医薬品情報提供サービスとの連携も充実しており、幅広い診療スタイルに対応可能です。エムスリーのネットワークを活用できるため、情報面でのメリットも大きいのが特徴です。

SUPER CLINIC(株式会社ラボテック)

SUPER CLINICは、多機能かつ柔軟なカスタマイズが可能なクラウド型電子カルテです。診療予約、会計、レセコン連携など基本機能に加え、クリニックのニーズに応じた設定が可能で幅広い診療科に対応します。

また、ユーザーの声を取り入れたアップデートが行われており、継続的に使いやすさが向上しています。中規模以上の医療機関や幅広い診療に対応するクリニックに適した製品です。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

おすすめのオンプレミス型電子カルテ比較3選

オンプレミス型電子カルテは、自院内にサーバーを設置してデータを管理するため、安定性とカスタマイズ性の高さが特徴です。ここでは、代表的な3つのオンプレミス型電子カルテについて、その特徴を解説します。

Mediconシリーズ(WEMEX)

WEMEXが提供するMediconシリーズは、長年の導入実績と信頼性の高さで知られるオンプレミス型電子カルテです。大規模病院から中小規模のクリニックまで幅広く対応でき、柔軟なカスタマイズが可能な点が特徴です。特に診療科ごとの細かいニーズに応えられる設計で、診療効率を高めることができます。

また、セキュリティ面でも院内サーバー管理により情報漏洩リスクを低減でき、安定した稼働を実現します。導入には一定の初期投資が必要ですが、その分、医療現場にフィットした高機能なシステムを構築できる点が魅力です。

Dynamics(ダイナミクス)

Dynamicsは、直感的な操作性と高い拡張性を兼ね備えたオンプレミス型電子カルテです。ユーザーインターフェースがわかりやすく、医師やスタッフが短期間で使いこなせる設計が採用されています。また、カスタマイズ性が高く、各医療機関の診療スタイルに合わせた柔軟なシステム構築が可能です。

さらに、レセコンや検査システムとの連携にも優れており、院内の情報を統合管理できます。高い安定性とサポート体制により、大規模病院や多診療科を抱える医療機関での導入実績も豊富です。長期的な利用を前提とした信頼性の高さが評価されています。

TOSMECシリーズ(エムスリーソリューションズ)

TOSMECシリーズは、エムスリーソリューションズが提供するオンプレミス型電子カルテで、幅広い医療機関での導入実績を持つシステムです。特に、外来・入院・検査など複数の業務を一元管理できる点が強みで、病院全体の効率化に貢献します。

また、医療現場で必要とされる多様な機能が標準装備されており、診療業務から経営管理までサポート可能です。エムスリーグループの強みを活かしたサポート体制も整備されているため、安心して長期運用できるのも特徴です。大規模医療機関に適した堅牢で信頼性の高い電子カルテです。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

おすすめのハイブリッド型電子カルテ比較3選

ハイブリッド型電子カルテは、クラウド型とオンプレミス型の利点を兼ね備えた仕組みです。院内での安定稼働を確保しつつ、クラウドの利便性も活用できるため、中規模以上の医療機関で注目されています。ここでは代表的な3つの製品を紹介します。

BrainBoxシリーズ(ユヤマ)

BrainBoxシリーズは、医療機器メーカーであるユヤマが提供する電子カルテで、検査機器との連携に強みを持ちます。ハイブリッド型として、基本データは院内サーバーで安定的に管理しつつ、クラウドを利用してデータバックアップや遠隔アクセスを可能にしているのが特徴です。これにより、診療の継続性と安全性を両立できます。

また、シンプルな画面設計で操作性が高く、スタッフ教育の負担を軽減できます。外来・入院の両方に対応し、地域医療連携にも活用できる点から、幅広い診療科で導入が進んでいます。

Medicom-HRf Hybrid Cloud(ウィーメックス株式会社)

Medicom-HRf Hybrid Cloudは、ウィーメックス(旧パナソニックヘルスケア)が提供するハイブリッド型電子カルテです。大規模病院向けに開発されており、入院・外来・検査・会計などの機能を統合的にカバーできます。院内サーバーによる安定性を確保しながら、クラウドを活用してバックアップやデータ共有を行う仕組みです。

特に、災害時のデータ保全や複数拠点での利用に強みがあり、BCP(事業継続計画)の観点でも評価されています。高度なセキュリティ機能を備えており、安全性と利便性を両立させたい医療機関に適した選択肢です。

RACCO電子カルテ(システムロード株式会社)

RACCO電子カルテは、システムロードが提供する中小規模医療機関向けのハイブリッド型電子カルテです。院内サーバーで日常業務を安定稼働させつつ、クラウドを利用してバックアップや外部連携を可能にしている点が特徴です。導入・運用コストを抑えながら、利便性と安全性を両立できる設計になっています。

さらに、シンプルでわかりやすいUIを採用しており、初めて電子カルテを導入する医療機関でも安心して利用できます。柔軟なカスタマイズにも対応しているため、診療科や規模に合わせて最適な運用が可能です。コストパフォーマンスを重視するクリニックにおすすめです。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテを導入するメリット

ここからは、患者情報の一元管理や業務効率化、情報共有の円滑化など、導入によって得られる主なメリットを解説します。

患者情報を一元管理でき、診療の効率化につながる

電子カルテを導入することで、患者の基本情報から診療内容、検査結果、処方履歴までを一元的に管理できます。従来の紙カルテでは情報が分散しやすく、必要な資料を探すのに時間がかかっていましたが、電子化によりワンクリックで閲覧可能になります。

これにより診療のスピードが上がり、患者の待ち時間短縮にもつながります。さらに、複数の診療科で同じ患者を診る場合でも情報を共有できるため、医療の質が向上します。患者の全体像を把握しやすくなることは、診療精度の向上にも直結します。

手書き入力や紙カルテ管理の手間を削減できる

紙カルテでは記録の手書きやファイリング、保管場所の確保などに大きな労力がかかっていました。電子カルテは入力補助機能や定型文の活用により、記録作業を効率化でき、日々の業務負担を大幅に軽減します。

また、紙カルテのように物理的な管理が不要なため、劣化や紛失のリスクも抑えられます。特に多忙な外来や入院診療では、書類管理にかかる時間を削減することで、医療従事者が診療や患者対応に集中できる環境が整います。

過去の診療記録や検査データをすぐに検索・参照できる

電子カルテでは、過去の診療記録や検査データを検索機能で瞬時に呼び出すことができます。紙カルテのように過去の分厚い記録を探す手間が不要となり、診療のスピードと正確性が向上します。

さらに、検査結果や画像データを時系列で比較できるため、症状の変化や治療効果を的確に把握できます。これにより、患者への説明もわかりやすく行えるようになり、医師と患者の信頼関係構築にもつながります。

医師・看護師・スタッフ間で情報共有がスムーズになる

電子カルテは、院内の複数職種間でリアルタイムに情報を共有できる点が大きな特徴です。医師が入力した診療情報をすぐに看護師やスタッフが参照でき、治療や処置の指示がスムーズに伝わります。

また、複数の診療科や部門が関与するケースでも情報を一元化できるため、患者対応の連携ミスを防げます。これにより、チーム医療の質が向上し、迅速で適切な診療を提供できる体制が整います。

処方や検査の入力ミスを減らし、医療安全性を向上できる

電子カルテには入力チェック機能やアラート機能が備わっており、薬剤の重複投与や禁忌薬の処方を防ぐことが可能です。検査依頼やオーダー内容の確認もシステムで行えるため、ヒューマンエラーを最小限に抑えられます。

このように、電子カルテは診療行為における安全性の担保にも直結します。患者に安心して医療を受けてもらうためにも、システムによるミス防止は非常に有効な手段といえます。

レセプトや会計システムとの連携で事務作業を効率化できる

電子カルテはレセプトコンピュータや会計システムと連携できるため、診療記録から自動的に請求データを生成できます。これにより、事務スタッフの入力作業や確認作業が大幅に削減されます。

さらに、診療報酬改定や制度変更にも柔軟に対応できるため、請求の正確性が高まり、請求漏れや誤請求を防ぐことができます。経営面でも業務効率化に貢献する点が大きなメリットです。

ペーパーレス化により保管スペースを削減できる

電子カルテの導入により、紙カルテの保管が不要となり、書庫や倉庫のスペースを大幅に削減できます。長期保存義務のあるカルテもデータとして保管できるため、管理コストや物理的な制約が解消されます。

また、災害や劣化による記録の消失リスクも低減できるため、情報保全の面でも有効です。余剰スペースを他の用途に活用できる点は、特に都市部の医療機関にとって大きなメリットとなります。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテを導入するデメリット

電子カルテは多くの利点を持つ一方で、導入や運用には課題も存在します。ここでは、費用面やシステムリスク、人材教育やデータ移行の負担など、導入に際して注意すべきデメリットを解説します。

初期導入費用やランニングコストが高額になる場合がある

電子カルテの導入には、システムの購入費用、サーバー設置費用、ネットワーク環境の整備など、初期段階で大きな投資が必要になることがあります。特にオンプレミス型は数百万円規模になることもあり、中小規模の医療機関には大きな負担です。クラウド型でも、月額利用料やサポート費用が継続的に発生します。

また、導入後もソフトウェアのアップデートや保守、セキュリティ対策のためにランニングコストが必要です。コストは導入時だけでなく、長期運用にわたって継続するため、トータルの費用を見極めた上で計画を立てることが重要です。

システム障害や停電時に診療が滞るリスクがある

電子カルテはシステムに依存するため、障害や停電が発生した場合、診療記録の閲覧や入力ができなくなるリスクがあります。特にクラウド型ではインターネット接続が必須であり、通信トラブルが診療の遅延につながる可能性もあります。

こうした事態に備えるためには、非常時用に紙カルテを用意する、発電機やバックアップ回線を整備するなどの対策が欠かせません。システムの安定稼働はベンダー任せにせず、医療機関側でもリスクを想定した備えを整えておく必要があります。

スタッフに操作方法の教育・研修が必要になる

電子カルテは便利な機能を多く備えていますが、操作に慣れるまでには時間がかかります。特に、パソコン操作に不慣れなスタッフにとっては大きな負担となり、入力作業に時間を取られることで診療の流れが一時的に滞ることもあります。

そのため、導入時には十分な研修やサポート体制を整えることが不可欠です。操作マニュアルや定期的な勉強会を通じてスムーズに運用できる環境を作ることが求められます。教育コストや時間的負担も導入のハードルのひとつです。

紙カルテからのデータ移行に時間とコストがかかる

既存の紙カルテを電子化する際には、過去の診療記録をシステムに取り込む必要があります。膨大なカルテを一つずつ入力・スキャンする作業は時間がかかり、人的コストも大きくなります。

また、過去データをどこまで移行するかの判断も必要で、全件移行するのか、一部のみ電子化するのかで費用が変動します。データ移行に不備があると診療に支障をきたすため、移行計画を事前に慎重に検討することが重要です。

システムに依存するため、トラブル時の対応力が求められる

電子カルテは医療業務の中心となるシステムであるため、一度トラブルが発生すると診療全体に影響が及びます。復旧までの間、患者対応が遅れるだけでなく、情報が正しく反映されないリスクもあります。

そのため、トラブル発生時に迅速に対応できる体制を整えておくことが求められます。サポート窓口の確保、バックアップ運用の徹底、代替手段の準備などが不可欠です。利便性が高い反面、システム依存度が増すことで新たなリスクに直面する点はデメリットといえます。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

紙カルテから電子カルテに移行する際の注意点

紙カルテから電子カルテへ移行する際には、業務効率化や医療の質向上といったメリットがある一方で、スムーズな運用のためには事前準備と計画が欠かせません。ここでは移行時に特に注意すべきポイントを解説します。

過去の紙カルテをどうデータ化・保管するかを事前に決めておく

紙カルテを電子化する場合、すべてをデータ化するのか、直近数年分のみを対象とするのかなど、方針をあらかじめ決めることが重要です。全件を電子化すると時間や費用が膨大になるため、診療に必要な範囲を優先して取り込むケースが多く見られます。

また、電子化しないカルテは法定保存期間に基づき、適切に保管する体制を整える必要があります。移行の目的を明確化し、診療に支障が出ない形で紙と電子を使い分ける仕組みを事前に決定することが不可欠です。

データ移行の作業に時間とコストがかかる点を考慮する

紙カルテから電子カルテへの移行作業は、スキャンや入力、データ整備など膨大な作業を伴います。そのため、十分な人員配置や委託業者の利用を検討する必要があり、時間とコストの負担は避けられません。

また、移行中は診療業務と並行して作業を進めることになるため、診療現場に一時的な混乱が生じる可能性があります。計画的にスケジュールを組み、業務に支障が出ないよう調整することが大切です。

スタッフ全員に操作方法の研修を行い、運用ルールを統一する

電子カルテの効果を最大限に発揮するためには、スタッフ全員が操作方法を習得し、統一した運用ルールで利用することが欠かせません。記録の仕方や入力項目の使い分けがバラバラだと、情報の一貫性が損なわれ、診療の質にも影響します。

導入前からマニュアルや研修を整備し、疑問点を解消する場を設けることが重要です。運用開始後も定期的な研修を行い、システム更新や新機能に対応できるよう教育を継続していくことが求められます。

電子カルテ導入初期は入力に時間がかかるため、業務フローを調整する

電子カルテ導入直後は、スタッフが操作に慣れていないため入力に時間がかかる傾向があります。その結果、診療や受付の待ち時間が長くなるなど、患者サービスに影響が出る可能性があります。

この期間をスムーズに乗り切るためには、業務フローを一時的に調整することが必要です。予約枠を減らしたり、サポート要員を配置したりすることで、移行期の負担を軽減できます。慣れるまでの期間を想定した計画を立てることが重要です。

システム障害や停電時に備えて、バックアップや代替手段を準備しておく

電子カルテはシステムに依存するため、障害や停電が発生すると診療が滞るリスクがあります。そのため、データのバックアップや非常時の代替手段を事前に準備しておくことが欠かせません。

例えば、最低限の患者情報を紙に出力しておく、発電機や予備回線を確保するなど、実際の診療に支障が出ないよう備えることが必要です。万一の事態を想定した対応策を整えることで、安心して電子カルテを運用できます。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

電子カルテシステムの導入ならクリニック相談室へ!

これから電子カルテシステムの導入をお考えの方は、クリニック相談室へご相談ください。

クリニック相談室では、複数メーカーへの一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。

どの製品を選べば良いか分からない方も、以下のリンクよりご相談いただければすぐさまぴったりのサービスが見つかります。

まずはお気軽にご相談ください。

電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

コメント